2018.01.16wed ~ 01.26sun

Jinny Yu

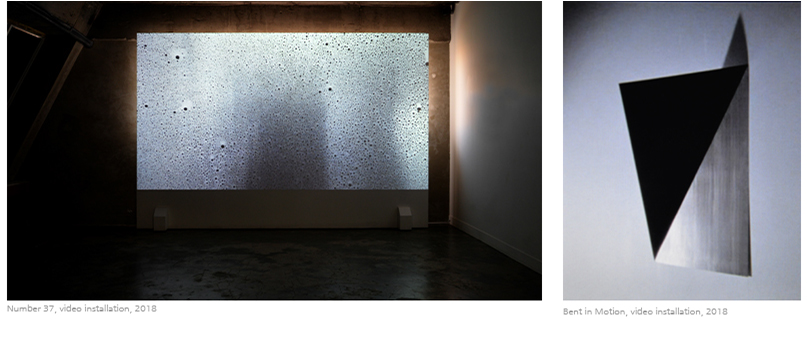

“나는 회화다(I’m painting).” 지니 유가 한 말 중에서 가장 인상적인 말이다. 어떤 의미냐고 물었다. 작가는 ‘회화가 무엇인지’에 대한 물음과 ‘나는 누구인가’에 대한 물음이 동일하다고 답한다. 그렇다면 작가는 회화와 그 자신과의 관계설정을 통해 어떻게 회화인 자신을 예술작품으로 만들어 가고 있을까 궁금해졌다. 그 리고 전시된 작품이 여럿이라면, 여럿인 작가를 만나서 여럿인 내가 되는 것을 경험할 수 있을 것인가. 그리고 그 속에서 여럿인 내가 되어 하나인 나를 만날 수 도 있을까. 지니 유와의 길지 않은 얘기 속에서 느낀 점은 ‘나는 회화다’가 의미하는 것이 자신을 둘러싼 세계와 자신과의 관계는 결국 하나로 연결된 것이라는 말이다. 그리고 자신이 보고 만들고 표현하고 담아내는 모든 작업에는 바로 그 자신이 투영되어 있는 세계, 세계내 존재로서의 회화, 회화에 투영된 자신을 발견 하고 감각하는 것이다. 이렇듯 지니 유의 작업은 그 자신을 보고 감각하듯, 자신의 존재를 일깨우는 자신, 나는 회화가 된다. 2018년 아트스페이스펄에 전시된 작품은 영상 3점이다. “Not Even Silence Gets Us Out of the Circle”는 작가가 전시의 주제로 제시한 작품의 제목이다. 이 말이 주는 의미는 반복되는 일상처럼 반복되는 삶이 연속되는 것일까, 아니면 또 다른 세계로 변화되는 것일까. 작가는 불합리한 사회에 대한 복잡한 사유를 투 영한 작품이라고 한다. 이 영상은 종이에 불이 붙어 태우고 사라지는 영상이다. 그것은 보이는 것과 보이지 않는 것 사이를 상징한다. 또 하나의 영상작인 “Bent in Motion”는 알루미늄판에 흑색유화물감을 칠하고 대각선으로 접어 벽에 부착한 후 방향을 이동하면서 촬영한 영상이다. 시선은 평면성에 대한 시점의 차이, 평면이면서 입체인 알루미늄판을 감각한다. 대각선으로 접힌 경계의 지점, 반쪽은 벽에 부착되어 있고 다른 반쪽은 벽으로부터 세워져있다. 빛과 시선의 움직임 에 따라 그림자도 움직인다. 빛에 따른 알루미늄과 그림자 간의 관계가 동일한 시점에서 다른 그림을 보여준다. 이는 마치 큐비즘이 이룬 회화의 혁신, 시각적 다면화와 기하학적인 것으로 해체 및 환원시켜 시공간을 구부려 회화로 재구성했던 시도를 지니 유는 사각평면을 대각선으로 접어 영상으로 그린다. 시공간의 추이에 따른 면들의 변화, 빛과 그림자가 그린 영상회화다. 지니 유는 이동에 따른 실체와 그림자의 상호관계성을 보여준다. 이 작품의 상호관계성은 조각인 회 화, 보는 것과 보이는 것, 평면인지 입체인지 그림인지 영상인지가 결합된 영상으로 그린 회화다, 스스로 ‘나는 회화다’라는 지점을 명확히 보여주는 작품이다.

Server Error

Forbidden

You do not have permission to access this document.

That's what you can do

이번 전시의 메인 작품인 은 알루미늄위에 먹을 뿌리며 촬영한 영상작업이다. 이 작업은 원하는 영상을 얻기 위해 여러 가지 조건이 전제되었다. 벽처럼 세워진 알루미늄에 먹을 뿌리고 먹물의 방울방울들이 흘러내리지 않고 독립적인 개체성을 확보하는 것이다. 여기서 흘러내리지 않는 순간까지의 긴장감을 영상으로 만 든 작업이다. 아침이슬이 나뭇잎에 매달렸다 떨어지기 직전의 물방울이 둥근 입체 즉 구슬의 형태라면, 지니 유의 먹물은 반투명의 인공적인 알루미늄 판으로 된 벽에 붙어있다. 미끄러지듯 흘러내리지 않는 동안은 반원의 형태다. 이 영상은 서른일곱 살에 만든 것이라고 한다. 이 작은 먹물들이 작용과 반작용 사이에서 중력에 의해 흘러내리는 상태가 되기 전까지의 모습이다. 작가의 삶과 사유가 투영된 작품을 통해 작가를 만나는 것은 곧 나를 만나는 것이기도 하다. 서로 다른 문으로 들어가서도 같은 것을 볼 수 있고, 같은 문으로 들 어갔지만 다른 것을 보기도 하는 것, 아마도 같지만 다르고 다르지만 같은 것을 만나는 삶의 지점 같다. 지니 유의 작업은 평면, 입체설치, 영상 등 서로 다른 매 체를 통해서 ‘회화’라는 지점으로 모여지듯, 그의 작업은 그 자신이 경험한 자각의 지점, 바로 자신을 특징짓는 지점이다. 이 지점에는 인간의 실존과 그것을 담 고 있는 세계가 결합되는 시간이자 장소이다. 하나인 다수와 다수인 하나의 관계 속에서 보이는 것과 보이지 않는 것, 아는 것과 모르는 것에 대한 관계, 각자의 삶 속에서 현상을 통해 존재로 감각하는 것, 바로 나는 회화다. 이렇듯 지니 유의 작업은 삶과 예술의 상호작용 속에서 그것을 필터링하고 세상 속에 투영된 자 신을 발견하는 것, 그 속에 있는 자신과 자신을 둘러싼 국가 사회 문화에 대한 자각의 지점에서 발생하는 지니 유, 그 자신의 감각이 투영된 회화가 곧 자신인 것 이다.

지니 유는 서울에서 태어나 어린 시절 캐나다로 이민을 갔다. 서로 다른 문화권에서 적응하는 과정은 이후 그녀가 미술을 전공하면서 문화적 차이 속에서 자신 의 정체성을 사유하는 중요한 계기이기도 했을 것이다. 그리고 그녀의 작품은 그 자신을 승화시키는 방식으로 장소와 재료 주제가 다르지만 자신이 녹아들어 있 는 작업을 추구한다. 아트스페이스펄에서 전시하는 세 점의 영상작업은 그 자신의 존재감이 투영된 작업들이다. 무엇보다 이번 전시에서 작가의 감성의 결이 부 각된 작업은 “Number 37″이다. 이 작업에 대한 홍순환의 해석을 첨부해 본다. “분사되는 안료는 압력과 거리의 정도에 따라 미세한 변화를 일으키며 알루미늄 판에 흡착된다. 이런 작업은 각 재료들의 섬세한 특성을 순간적으로 조율해내지 못하면 즉각 거부반응이 일어난다. 이 과정에서 분사되는 안료의 포말은 중력을 이겨낼 정도가 되어야 한다. 또한 알루미늄판의 표면의 상태도 감각적으로 계측되어야 한다. 오랜 시간을 두고 순차적으로 분사된 안료는 알루미늄판 위의 예비 되어 있는 원이나 사각의 범주 안에 쌓이게 된다. 중력을 위반하고 쌓이는 안료의 미세한 분말은 알루미늄판의 견고한 저항을 견뎌내며 완전하게 ‘검은 무언 가’로 나타난다. 이때의 ‘검은 무언가’는 작가의 감각적인 통제와 조율 안에서 각 재료와 습기, 공기, 온도와 같은 외부의 요소들이 종합적으로 결합해 나타난 것 이기 때문에 논리 이전의 현상에 가깝다. 따라서 그 ‘검은 무언가’를 논리적으로 규명해야 한다는 현실적인 강박은 사라지게 된다. 그 자체가 하나의 확고한 존재 로서 ‘검은 무언가’는 나타나는 것이다.”(홍순환의 글 중에서) 지니 유의 전시는 삶과 예술의 관계 속에서 진동하는 사유의 결들을 ‘나는 회화’임을 보여주는 작업 들이다. 그녀가 사용하는 매체 내에서 감상의 위치는 또 다른 새로운 가능성을 탐구하게 한다. 나 혹은 너를 둘러싼 관계 속에서의 삶이다. ‘나는 회화다’를 보면 ‘나도 회화다’인 나 혹은 너를 만날 수 있을 것이다. (글 / 김옥렬)