2.

박세진은 대학원을 졸업하고 나서는 여러 나라를 여행하면서 경우에 따라서는 경제활동을 통한 밀착체험을 했다. 그의 생생한 경험이 담긴 이야기를 듣다보면 자신의 삶을 열정적으로 사랑하고 있는 사람이란 생각이 들다가도 동시에 깊은 슬픔을 그림으로 승화해 가고 있는 작가구나라는 생각을 하게 된다. 어쩌면 박세진은 다양한 문화를 체험하면서 타인의 삶에 한발 더 다가갈 수 있었고, 이를 통해 자신의 잠재된 열정을 알게 되면서 그것을 작품에 투영해 나갈 수 있었다.

대부분의 사람은 사랑이 깊으면 슬픔도 더 깊게 느낀다. 가족과 가까운 지인들의 죽음 앞에서 느꼈던 슬픔이 더 깊은 이유일 것이다. 박세진 역시 어린 시절부터 자신을 아끼고 사랑해준 이모와의 이별은 마음 깊은 곳 슬픔으로 남았다. 작가의 그림에서 보여 지는 두툼한 터치와 화려한 색의 꽃과 빛을 발하는 샹들리에는 그 자신이 경험한 슬픔을 승화해 가는 색과 빛이다. ‘꽃은 소우주잖아요.’라고 말하는 그의 그림들 중에서 큰 캔버스를 화려한 꽃으로 가득 채워 그리움을 꽃으로 승화시킨 마음을 본다.

어린 시절부터 저녁노을을 보면서 아름답지만 어딘지 모를 슬픔을 느꼈다는 박세진의 풍부한 감성은 반짝임에는 즐거움도 있지만 동시에 슬픔도 함께했다고 회고한다. 다락방에 올라가 볼펜과 색연필로 하루 종일 그림을 그리면서 말로 표현하지 못하는 것을 그림으로 표현하는 시간을 가질 수 있었던 경험이 지금의 삶을 살 수 있게 했을 것이다.

코로나가 한창일 때 꽃을 보고 우주를 생각했다는 박세진은 현실의 모든 거시적 존재들도 결국은 원자의 결합으로 이루어져서 거시세계 또한 미시세계의 성질에 영향을 받는다는 양자역학에 대한 강의를 들었다고 한다. 이후 우주에 대한 생각을 그림으로 그리면서 우리의 삶은 미시적으로는 이곳으로부터, 거시적으로는 머나먼 우주 은하계의 광활함과 끝을 알 수 없는 오묘한 빛을 뿜는 존재의 반짝임일 것이라는 생각을 했다고 한다.

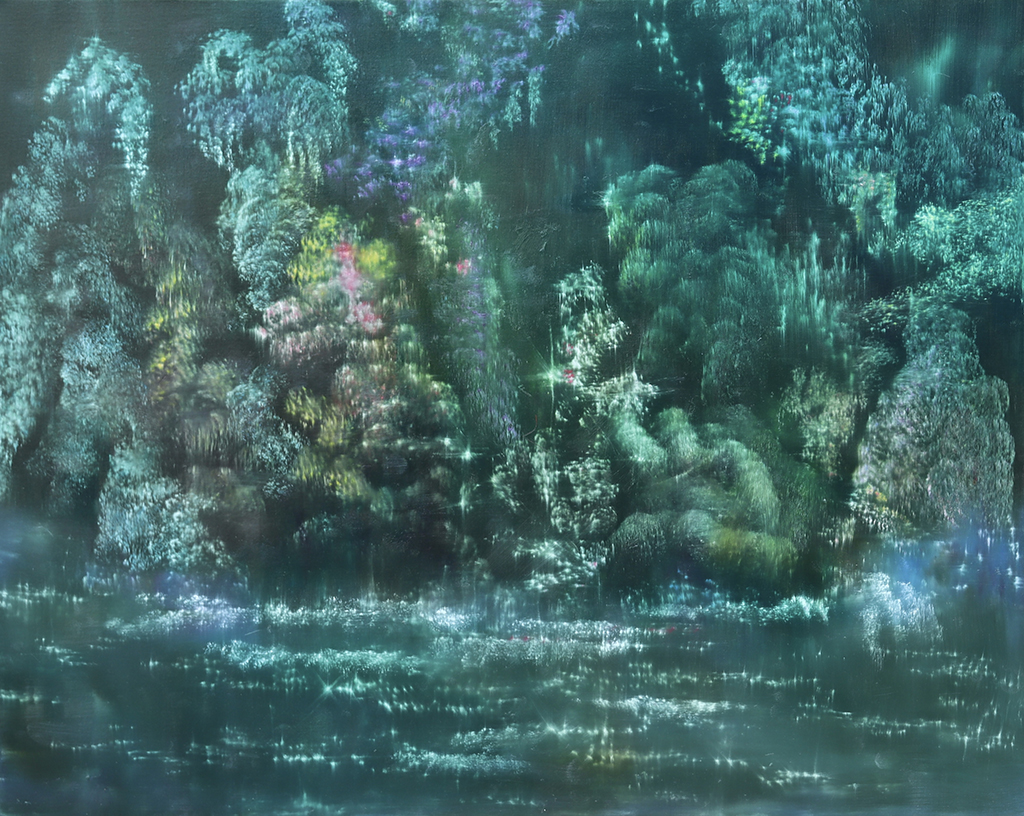

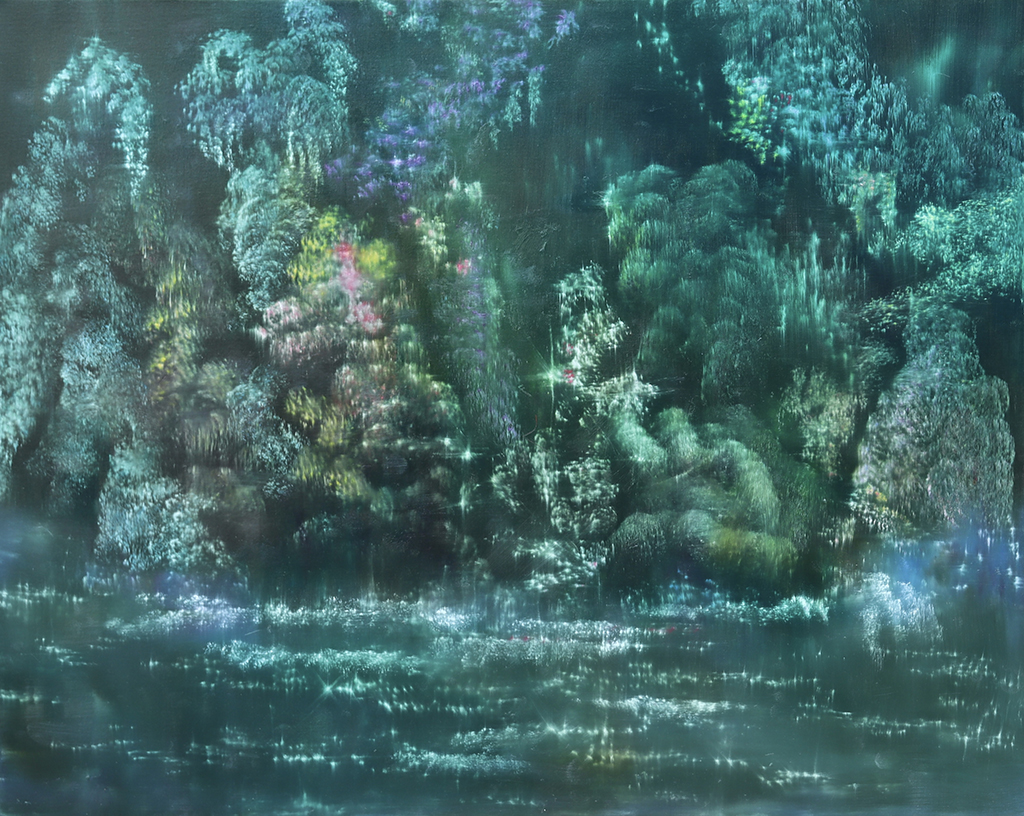

이번 전시는 유한한 삶이라는 허무함이나 미지의 풍경이 아닌, 지금 우리가 살아가고 있는 현실의 풍경을 색과 빛으로 표현한 그림이다. 이 <낭만적인 풍경>은 ‘존재에 대한 상상’이 더해진 색 빛을 그린 풍경으로 ‘존재의 반짝임’이다. 작가는 이를 “우주의 고요한 바다를 건너온 태양의 빛이 대기를 뚫고 대지에 내려와 길가의 작은 유리조각과 냇가의 수면 위 그리고 꽃과 나뭇잎뿐 아니라 거리의 사람들과 곤충의 껍질 등 온갖 것에 닿아 반짝이는 것을 보면서 우주는 저 먼 곳이 아니라, 바로 내가 살고 있는 이곳이 우주라는 것”을 담고자 했다.

이번 전시작 중에서 배경을 어두운 톤으로 그리고 나서 색의 농도에 따라 붓 터치를 차곡차곡 쌓아올리는 방식으로 그린 풍경에는 ‘무인도’ 혹은 ‘신선도’처럼 신비감을 더하기도 하고, 또 다른 그림은 자연의 빛과 인공적인 빛이 밤하늘을 수놓은 꿈꾸는 색 빛의 판타지를 보여준다.