박소현 개인전

BIG BUT BIT

2025. 10. 14 - 25 아트스페이스펄

《Big but Bit》, 그리고 《Bit but Big》

최승현(독립큐레이터, 미술평론가)

할아버지 할아버지 할아버지 와아 할아버지

박소현 작가의 2016년 작 <89>에 등장하는 문구가 어린 시절 어느 순간으로 나를 데려다 놓는다.

딱히 할 말이 있는 것도 아닌데, 일기를 쓰고 계신 할아버지 곁에서 나는 할아버지를 부른다. 작은 소리로 속삭이듯 부른다. 그러다 할아버지의 손이 멈추고, 인자한 미소 가득한 얼굴이 나를 향한다. “와아.” 나는 그냥 웃는다. 할아버지 일기장이 다시 채워지기 시작하면, 나는 또 할아버지를 부른다. 할아버지. 할아버지. 할아버지!

삶과 죽음, 만남과 이별, 시작과 끝은 우리의 숙명이다. 경험을 통해 조금은 의연하게 받아들일 수 있는 날도 오겠지만, 피할 수는 없는 일이다. 박소현 작가의 작업이 내게 시간 여행을 가능하게 해 준 에너지가 바로 여기에서 비롯된다. 지극히 개인사적인 기록으로 다른 이의 마음까지 두드리는 공감의 에너지.

작가의 초기 작업이 다양한 문화권에서 성장한 한 개인의 정체성 탐구에 관한 것이었다면, <89>는 인간의 보편적 경험과 연결되는 새로운 지평의 작업으로 보인다. 한 사람의 생노병사는 그와 관계를 맺고 있는 다른 이들의 삶에도 적잖은 영향을 미친다. 더욱이 같은 시간 선상에서 사적 경험을 공유하는 혈연 혹은 가족의 경우에는 그 영향력이 더욱 크다. 동시에, 대부분의 사람이 태어나 최초로 접하는 이 가족 관계의 서사에는 누구나 어렵지 않게 느낄 수 있는 공통의 정서가 있다. 따라서 그것이 비록 자신에게 직접 일어난 일이 아니더라도, 사람들은 타인의 이야기에 감정을 쉽게 이입한다. 그리고 그 과정을 통해 자기 자신의 경우를 돌아보게 된다. 감정을 붙잡아 둔다는 것은 그런 것이다. 작가는 자신이 기억하고자 하는 감정을, 함께 나눌 대상이 사라진 언어에 담아, 이를 시각적 이미지로 박제하듯 기록했다. <89>는 그래서 보는 이의 마음을 보듬거나, 흔들거나, 할퀸다.

박소현 작가의 시선이 개인의 특수적 상황에서 점점 인간의 보편적 상황으로 이동하는 것은 어쩌면 매우 자연스러운 흐름이라고 할 수 있겠다. 인간은 내면의 성찰이라는 발판을 다진 후에야 비로소 세상을 이해하는 철학과 지혜로 나아갈 수 있기 때문이다. 사실 이러한 변화의 전조는 이미 과거의 여러 작품에서 포착된다. 2014년까지 선보였던 <Pizza>, <Noodle Tower>, <Shindangdong Hotdog>, <Tacos>, <Rice Burger> 등의 연작에서는 여러 문화를 상징하는 음식 이미지들이 실로 꿰매는 행위를 통해 하나의 부정형 덩어리로 완성되는데, 이들은 곧 작가가 생각하는 자신의 모습이기도 하다. 다시 말해, 자아를 구성하고 있는 여러 원천의 요소들과 영향 관계들을 추적하고, 찾아내고, 분류하고, 다시 엮어 현재의 자신과 위치를 규명하고자 한 결과물인 것이다. 그 과정에서 작가는 매끈한 조각 맞추기보다는, 최초의 기대와는 달리 분열되고 흩어져버린 조각들을 투박하지만 어떻게든 연결함으로써 어긋남과 틈, 엉성함을 있는 그대로 인정한다. 자기 자신을 가감 없이 수용하고자 하는 의지와 용기를 담아서 말이다. 이후 제작된 <Buffet the World>(2014-15) 연작과 <The Last Supper>(2015)는 작가의 관심이 서서히 ‘나’에서 ‘우리’로 옮겨가고 있음을 보여준다. 전자는 기원이 서로 다른 여러 종류의 음식을 통해 자신이 아닌 세상의 모습을 그리고 있고, 제사상을 연상시키는 후자는 감상자 모두를 추모의 주체 혹은 대상으로 삼고 있다. 비전통적 상차림에 선택된 음식 하나하나에는 어쩐지 특별한 연유가 깃들어 있을 것 같지만, 그 내용이 특정되어야 할 필요는 없다. 작품 앞에 선 우리 마음속에 이미 저마다의 사연이 들어있기 때문이다.

일상과 감정이 공유되는 공간, 더 넓은 세상으로 확장된 박소현 작가의 작업은 존재의 본질이라는 질문에 한 걸음 더 나아간다. <The World You See, The World I See>(2019)는 작가의 이 같은 내적 확장을 상징적으로 보여주는 작업이다. 그림자와 실체는 결코 같아질 수 없다. 또한 그림자가 생성되기 위해서는 빛과 어둠이 동시에 필요하므로, 실체 역시 완전한 형태로 드러나기 어렵다. 이 작품은 그렇게 내가 보는 세상과 네가 보는 세상은 다를 수밖에 없음을 이야기한다. 더불어, 초기 작업에서 조각과 조각을 연결하는 수단이었던 실이, 이제 그 자체가 연결 구조를 띤 독립 형태로 제시된 점도 흥미롭다. 음식으로 표현되었던 자아 구성의 세부 묘사가 제거되면서, ‘한 주체의 정체성은 결국 그 요소들을 연결하고 구성하는 스스로의 노력과 선택에 의해 형성된다.’는 일종의 자각이 이를 통해 부각되는 듯하다. 그리고 여기에는 ‘어떤 것들이 모여 개체가 완성되는지’를 넘어, ‘어떻게 개체가 형성되고 변형되는지’, 그리고 ‘어떻게 개체는 주변 세계와 관계를 맺는지’에 대한 작가의 사유 과정이 반영된 것으로 보인다. 이것이 곧 세상의 모든 존재가 변화를 수반하는 시간과 환경의 영향권 내에 있다는 사실, 그래서 어느 한순간도 ‘완결’의 상태일 수 없다는 작가의 생각을 암시하는 것은 아닐까.

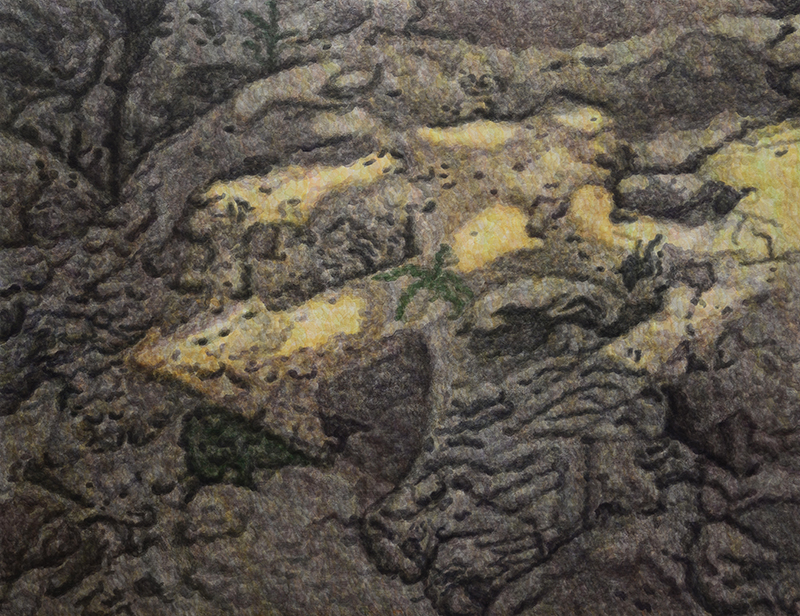

따라서 작가가 2020년부터 (2020-23) 연작, (2023), (2022), (2022-23), (2023) 등을 통해 중심 주제로 다루고 있는 ‘부분(部分)과 전체(全體)’ 역시 이 맥락에서 이해할 수 있다. 일반적으로 ‘부분’은 ‘전체’를 이루는 작은 범위, ‘전체’는 ‘부분’의 집합으로 구성된 하나의 대상을 뜻한다. 그리고 자주 이 둘은 상호의존적(相互依存的) 개념으로 풀이 된다. 한쪽을 부정하면, 다른 한쪽도 부정하는 것이 된다. 하나의 사각형을 네 등분한 다음, 그중 하나를 전체 사각형의 부분으로 보는 것은 이상할 것이 없다. 그렇다면, 이 사각형이 무한히 확대 또는 축소 가능한 모눈의 평면 위에 있다고 가정해 보자. 끝없는 팽창과 분열 속에서 어디까지를 부분으로 보고, 또 어디까지를 전체로 보아야 할까. 눈앞의 사물이나 현상만으로 단순히 의미를 이해하는 것은 어렵지 않으나, 그 근원적 원리를 깨닫는 것은 쉽지 않다. 작가가 의문을 제기하는 ‘보는 것’과 ‘인지하는 것’의 차이도 이와 크게 다르지 않다. 보는 것이 전체라고 하기엔 보이지 않는 것이 더 많고, 인지하는 것은 보는 것의 극히 일부일 수밖에 없기에, 이 둘이 같지 않음 또한 자명한 일이다. 다만, 우리는 그것이 부분이든 전체든, 눈에 보이는 것이 전부라 믿기 십상이고, 인지한 것이 본 것의 전부라 여기기 쉽다. 박소현 작가가 다양한 매체와 형태 기반의 작업을 통해 우리에게 전달하는 것은 바로 이러한 뿌리에서 다방향 증식하며 파생된 질문들이다. 언뜻 비슷해 보이지만 같지 않은 선과 드로잉, 쓸모없어 보이지만 실로 엄청난 양의 생체 정보를 지닌 빠진 머리카락, 확대하지 않으면 볼 수 없는 작은 부분과 그 부분의 부분들, 결국엔 넓은 평면으로 연결되는 무의식(미계획)의 흔적들, 시간이 흐르면서 눈에 띄지 않게 서서히 노화하거나 변화하는 사람, 자연, 그리고 사물. 이들은 대체로 우리가 어떤 대상을 파악하고자 할 때, 흔히 간과하거나 하찮게 여기기 쉬운 것들이다. 그래서 작가는 더욱 이들에 주목하고 또 주목하게 한다. 마치 미시적 세계의 수호자처럼.

작가는 부분이나 편견으로 전체를 판단하고자 하는 우리의 습관과 행위를 경계한다. 아니, 이에 저항한다. 이번 전시 《Big but Bit》에도 이러한 작가적 태도가 여실히 담겨 있다. 화면에 어렴풋이 드러나는 풀뿌리, 돌, 흙, 이끼와 같은 형체들은 더 이상 대상이 아니라, 부분으로서의 부분, 즉 현존에 대한 증명이기에 오히려 추상적이다. 작가는 지금 당신이 보고 있는 것, 알고 있는 것, 안다고 믿는 것, 그것이 전부가 아니라고 지적한다. 그러나 역설적으로 이것은 동시에 극히 희망적이다. 그렇지 않고서야, 우리가 깨우침을 통해 더 넓은 시야를 가질 수 있다는 사실을 전제하지 않았을 것이다. 비록 그것이 전체에 가닿기는 불가능할지라도.

우리는 부분을 보고 전체를 쉽게 판단해 버리기도 하지만, 일부를 기반으로 이상적 전체를 꿈꾸거나 계획하기도 한다. 그것은 인간의 미숙함이라기보다 속성이다. 어차피 우리는 공명정대하지 않고, 모든 것을 볼 수도, 본 것을 모두 인지하지도 못한다. 단지 그럴 수 있기를 희망할 뿐이다.

그래서 말이다,

박소현의 《Big but Bit》을 응원하면서,

언젠가 시도하게 될지도 모를 《Bit but Big》도 기대해 본다.

글/ 최승현(독립큐레이터, 미술평론)